Una chiesa a Bologna che non tutti conoscono (forse) come si meriterebbe è quella di San Polo Maggiore, che per altro custodisce un’opera che ha alle spalle una storia interessate: una statua che è stata rapita dai pirati che ne hanno poi richiesto un riscatto.

La Basilica di San Paolo Maggiore fu commissionata tra il 1606 e il 1611 dai barnabiti (Chierici regolari di San Paolo) e disegnata dall’architetto Mazenta. La facciata venne poi costruita tra il 1634 e il 1636 da Ercole Fichi, autore anche delle statue superiori. La chiesa, che si trova in via de’ Carbonesi, venne finanziata soprattutto dal principe Virgilio Spada, fratello del Cardinale Bernardino Spada.

Basilica di San Paolo Maggiore di Bologna (Google Maps)

La volta e l’incidente ad Antonio Rolli

La prima curiosità, per quanto non positiva, arriva dallo splendido affresco delle volte dal nome “San Paolo all’Areopago di Atene”. Pensato e dipinto dai fratelli Antonio e Giuseppe Rolli, vide il primo incidente che si può collegare alla chiesa. Nel realizzare l’opera Antonio Rolli cadde dall’impalcatura e perse la vita, lasciando al fratello l’onere di completare la mirabile opera.

La volta della Basilica di San Paolo Maggiore di Bologna

La chiesa di San Paolo Maggiore e le sue tante bellezze

All’interno di San Paolo Maggiore vi sono altre splendide opere. I nomi degli artisti impegnati vanno dal Guercino a Giuseppe Maria Crespi, da Giacomo Cavedone a Ludovico Carracci. Spazio anche per Lucio Massari e, e arriviamo finalmente al dunque, per Alessandro Algardi.

Bolognese come gli altri citati (eccetto il Cavedone originario di Sassuolo), l’Algardi lavorò a Mantova per i Gonzaga e a Roma, dove oggi si possono osservare ad esempio la Tomba di Leone XI in San Pietro o il bronzo di Innocenzo X ai Musei Capitolini.

E proprio mentre era nella Capitale ecco che da Bologna arrivò la richiesta per la “Decollazione di San Paolo”, da mettere proprio nella Chiesa di San Paolo Maggiore.

La Basilica di San Palo Maggiore (© Biblioteca Archiginnasio Bologna)

La scultura rapida dai pirati, una curiosità di Bologna

E siamo finalmente alla nostra curiosità principe. Nel 1647 la statua era pronta, ma era da trasportare a Bologna. Come fare? La nostra città era già ampiamente una città d’acqua, con canali navigabili che potevano collegarla all’Adriatico. La strada più breve e meno pericolosa per l’incolumità della statua parve quindi quella marittimo-fluviale.

Lungo il Tevere la si portò al litorale romano, quindi a Messina e da lì circumnavigando Calabria e Puglia si puntò a risalire l’Adriatico fino al Po’ e la rete di canali che portavano a Bologna.

Una volta in Adriatico, quando la parte più complessa poteva sembrare superata, con un mare meno insidioso del Tirreno e dello Stretto di Messina, ecco il secondo incidente collegato a questa chiesa.

La nave venne abbordata dai pirati e saccheggiata. La Decollazione di San Paolo venne presa in ostaggio, rapita dai pirati che chiesero un ingente riscatto.

Non è dato sapere, o almeno non abbiamo trovato fonti attendibili a riguardo, su chi abbia pagato il riscatto né a quanto ammontasse esattamente la cifra, ma vista la partecipazione della famiglia Spada al progetto, forse non ci furono nemmeno troppi problemi a racimolare il denaro.

Sia come sia, la statua venne restituita e, nonostante il ritardo, finì per andare a completare l’altare (progettato da Gian Lorenzo Bernini) maggiore della chiesa di San Paolo Maggiore. Tutto è bene quel che finisce bene. E noi possiamo oggi godere della vista di questa splendida statua.

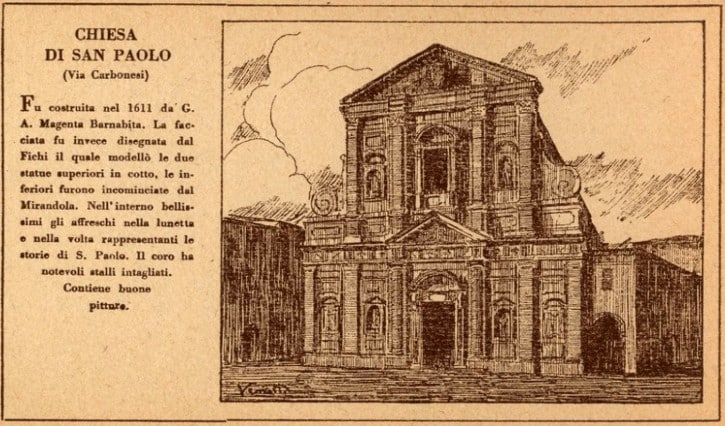

La Decollazione di San Paolo di Alessandro Algardi

La Decollazione di San Paolo di Algardi

Il complesso scultoreo è costituito da due figure a tutto tondo, comprendenti San Paolo, a destra e il suo carnefice a sinistra. Il Santo è inginocchiato con il capo abbassato e guardante a destra. Ha una lunga barba e la spalla destra spoglia. Il panneggio del vestito è sulla sinistra, raccolto in avanti.

Il carnefice è invece visto quasi di schiena, con il corpo in torsione, arretrato rispetto a San Paolo e con il busto nudo. La mano destra è alzata con la spada impugnata, e il capo è piegato verso il Santo. Dalla spalla sinistra scende il panneggio che si concentra sui fianchi e si annoda in pieghe ritorte arrivando al lato opposto. Con la mano sinistra, tiene la guaina vuota della spada.

La cosa che si nota maggiormente guardando l’opera è il contrasto (ovviamente voluto) tra il movimento e la violenza del carnefice e la staticità, la calma e la consapevolezza di San Paolo. Questo contrasto, oltre a imprimere vitalità e realismo al gruppo marmoreo, lo imbeve di sentimento filosofico.