Durante di Alighiero degli Alighieri, detto comunemente Dante Alighieri, è uno di quei personaggi che hanno fatto la Storia con la esse maiuscola e che sono passati da Bologna, formandosi anche grazie alle esperienze e agli incontri avvenuti sotto i portici della nostra città.

Non che Bologna possa essere ritenuta una tappa fondamentale della vita di Dante, ma nonostante questo ci sono alcune curiosità interessanti che rimandano, in alcuni casi sicuramente in altri probabilmente, alla presenza di Alighieri a sotto le due torri e alla sua conoscenza della città.

Dante, lo Studium e il sonetto “della Garisenda”

L’unico vero atto ufficiale che ci dica che Dante Alighieri abbia frequentato la città e il suo Studium, è un atto del 1287 del notaio Enrichetto delle Querce, che riporta anche nel medesimo registro anche un sonetto proprio del giovanissimo poeta fiorentino (all’ora ventiduenne).

No me poriano zamai far emenda

de lor gran fallo gl’ocli mei, set elli

non s’acecaser, poi la Garisenda

torre miraro cum li sguardi belli

e non conover quella, mal lor prenda!

Ch’è la major dela qual se favelli:

per zo zascun de lor voi’ che m’intenda

che zamai pace no i farò con elli

poi tanto furo, che zo che sentire

dovean a raxon senza veduta,

non conover vedendo, unde dolenti

sun li mei spirti per lo lor falire;

e dico ben, se ‘l voler no me muta,

ch’eo stesso gl’ocidrò quei scanosenti.

Questo sonetto, accreditato anche dagli studiosi proprio a Dante, non sarebbe poi solo la testimonianza della sua presenza a Bologna, ma è anche la poesia più antica scritta da Dante.

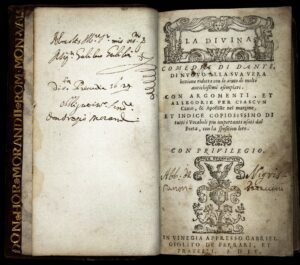

Come detto è il solo documento che lo collega ufficialmente a Bologna, ma non deve essere un caso se la Divina Commedia (allora solo Commedia) venne pubblicata integralmente per la prima volta proprio a Bologna e che uno dei primissimi commentatori dell’opera (per altro in sede universitaria) fu Jacopo della Lana.

La Divina Commedia appartenuta a Galileo (1555)

Personaggi bolognesi citati da Dante

Ci sono poi altre tracce presenti nelle sue opere che rivelano e confermano la conoscenza di Dante della città di Bologna, dei bolognesi e dei personaggi legati alla città. E d’altra parte, Bologna stessa si ricorda di Dante viste le numerose lapidi commemorative presenti tra le nostre strade. Ed ecco la lista delle personalità inserite nella Divina Commedia.

- Ottaviano degli Ubaldini – Inferno, Canto X, versi 118-120

- Vanedico Caccianemico – Inferno, Canto XVIII, versi 40-66

- Loderigo degli Andalò e Catalano dei Malavolti – Inferno, Canto XXIII, versi 99-108

- Franco Bolognese – Purgatorio, Canto XI, versi 79-97

- Fabbro de’ Lambertazzi – Purgatorio, Canto XIV, versi 98-99

- Guido Guinizzelli – Purgatorio, Canto XXVI, versi 92-102

- Graziano da Chiusi – Paradiso, Canto X, versi 103-105

Queste citazioni e la competenza sulla vita cittadina non sono una prova della presenza del poeta a Bologna, ma sono comunque un indizio del fatto che Dante conoscesse comunque abbastanza in profondità la nostra città.

Detto dei personaggi, che possono essere conosciuti anche per sentito dire, veniamo ad alcune citazioni che rimandano direttamente o indirettamente a luoghi della nostra cittadina.

Dante alla corte di Guido Novello (Andrea_Pierini)

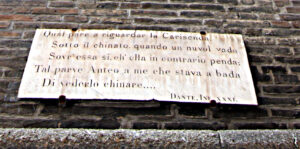

Dante a Bologna: la Garisenda

Partiamo ovviamente dalla Garisenda. Nell’Inferno, Canto XXXI, versi 136-141 Dante scrive:

Qual pare a riguardar la Carisenda

sotto ’l chinato, quando un nuvol vada

sovr’essa sì, ched ella incontro penda;

tal parve Anteo a me che stava a bada

di vederlo chinare, e fu tal ora

ch’i’ avrei voluto ir per altra strada.

Anteo è un gigante, e viene paragonato alla Garisenda. Perchè proprio alla Garisenda in una Bologna piena di torri? Perché quando Dante visitò Bologna questa era alta 65 metri e non i 47 attuale e la sua pendenza poteva apparire ancora più accentuata di quella odierna per via dell’altezza.

Per altro, alcune interpretazioni indicano che la Asinelli potrebbe essere stata eretta in due fasi e il poeta potrebbe averla vista in un momento in cui questa fosse alta come la Garisenda (nell’ipotesi la prima fase la vide alzarsi per 50/60 metri e la seconda la portò ai 97 attuali). In zona, poi, al tempo vi erano altre torri, ma vista l’altezza e la pendenza, la Garisenda poteva essere effettivamente quella maggiormente impattante a livello, diremo oggi, emozionale.

Lapide commemorativa Garisenda

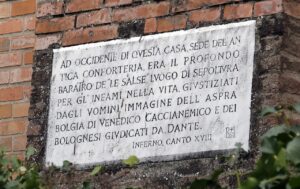

Dante a Bologna: le “Salse”

Altro chiaro riferimento a Bologna ed una sua zona particolare c’è nel Canto XVIII dell’Inferno, versi 46-51. Dante parla col già citato Venedico Caccianemico dicendo questo:

E quel frustato celar si credette

bassando ’l viso; ma poco li valse,

ch’io dissi: «O tu che l’occhio a terra gette,

se le fazion che porti non son false,

Venedico se’ tu Caccianemico.

Ma che ti mena a sì pungenti salse?».

Secondo i commentatori, il riferimento “pungenti salse” deriva da un toponimo bolognese. Le “Salse” altro non erano che un cimitero sconsacrato tra l’Osservanza e Gaibola, dove venivano gettati i cadaveri dei giustiziati. Una indicazione che Dante potrebbe avere conosciuto per interposta persona, ma che più probabilmente è giunta alla sua attenzione nel suo periodo di vita a Bologna.

Lapide delle “Salse”

Il Chiostro del Convento in Santo Stefano

Vi è infine una suggestione, quella di alcuni capitelli del chiostro all’interno della Basilica di Santo Stefano. Dante sicuramente nel suo soggiorno felsineo deve aver visitato il complesso delle “Sette Chiese”, da sempre legato alla Terra Santa e al Pellegrinaggio. E qui, si trovano alcuni capitelli antropomorfi molto interessanti, che richiamano e vengono richiamati da alcuni dei contrappassi danteschi presenti nella Divina Commedia. Come il capitello con un uomo con la testa rivolta all’indetro che richiama la situazione degli Indovini nel Canto XX dell’Inferno, o la posa di una che mostra un uomo schiacciato dal peso delle volte che richiama la situazione dei Superbi nel Canto X sempre dell’Inferno.

Insomma, Dante è sicuramente stato a Bologna ed è molto probabile che la nostra città lo abbia ispirato. Ricordiamo, infine, che il poeta era sotto i nostri portici mentre stava scrivendo il “De Vulgari Eloquentia”, all’interno del quale cita il nostro dialetto e le differenze che vi erano tra una zona e l’altra, come della differenza tra Strada Maggiore e Porta San Felice.

Lapide commemorativa Porta Maggiore