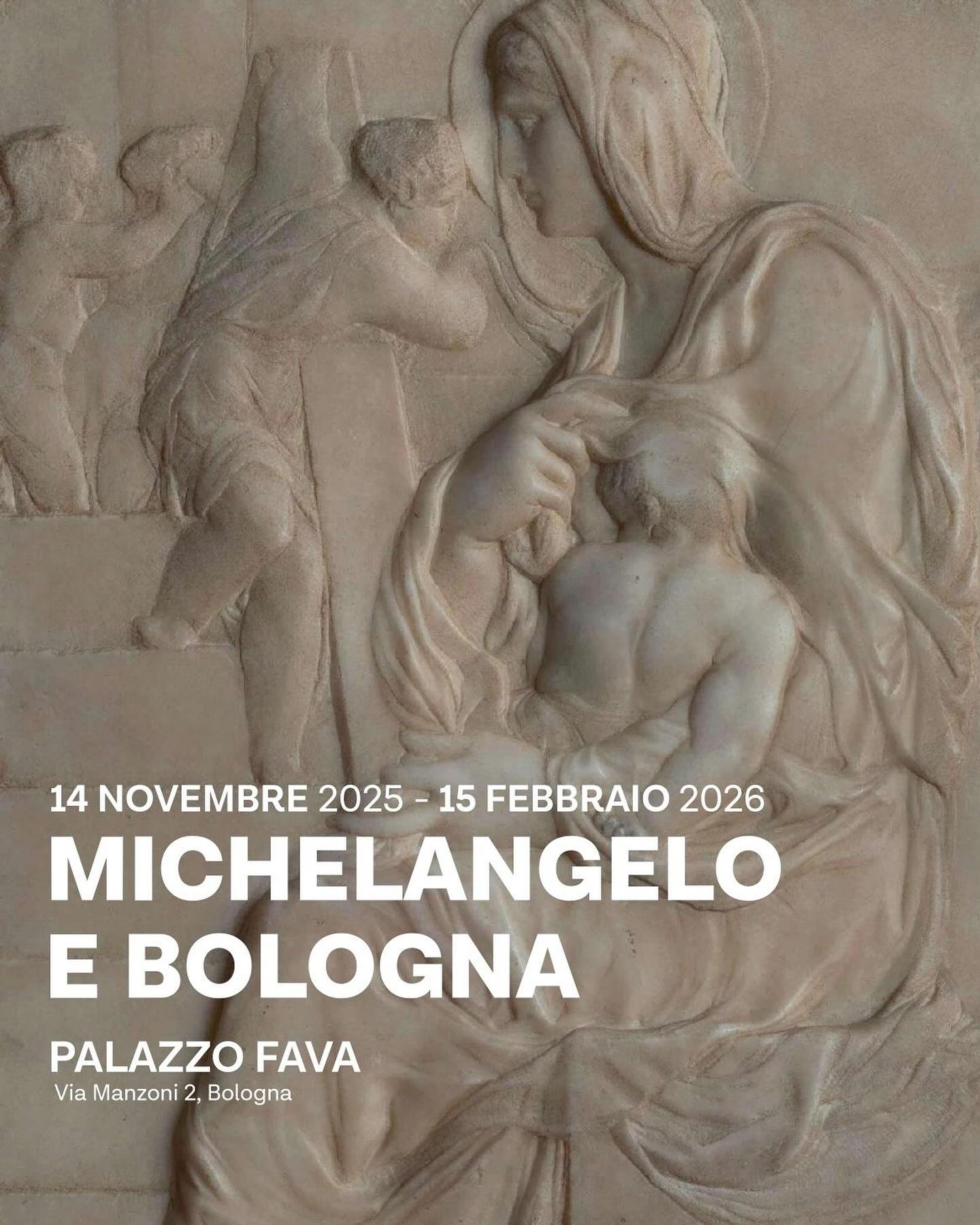

A fianco dell’ingresso di Palazzo D’Accursio in centro a Bologna c’è un ampio finestrone, dell’architetto Alessi, e sotto il davanzale del finestrone due piccole sculture di colore rossiccio, due aquile, che la vulgata vuole siano, almeno in parte, opera di Michelangelo Buonarroti.

La cosa in teoria è possibile perché lo scultore fu due volte a Bologna nel 1494 e nel 1506-7. Ma sebbene si racconti che almeno l’aquila dall’aspetto più feroce sia del grande artista, la realtà è differente.

L’aquila comunemente ed erratamente attribuita a Michelangelo

Michelangelo e Bologna

Sulle sue permanenze a Bologna e su quanto resta a noi si è appena aperta (dal 14/11/2025 al 15/02/2026) a Palazzo Fava una mostra dal nome “Michelangelo e Bologna”. Mostra dove certamente non si farà menzione della aquila suddetta…

Infatti, sebbene da generazioni a Bologna si racconti che l’aquila è di Michelangelo, siamo di fronte

alla più classica “ leggenda metropolitana” nata chissà come e acriticamente ripetuta perché

suggestiva. E fra chi acriticamente la ripete inserisco numerosi siti internet dedicati al turismo.

Immagine pubblicitaria della mostra “Michelangelo e Bologna”

L’aquila di Palazzo d’Accursio è di Michelangelo?

Ma se si consultano le guide più accreditate come la Guida Rossa del TCI, la guida ed. Cappelli della Prof.ssa Bergamini, la guida di Ricci-Zucchini (che ha cento anni e ha avuto varie riedizioni a cura di Andrea Emiliani e Marco Poli), non c’è un cenno, neppure ipotetico, della questione.

Giuliano Musi, scrittore e giornalista, in un suo giallo “I Glossatori”, cui fa da sfondo una Bologna descritta con molto amore, afferma con sicurezza che l’aquila di Michelangelo è quella di sinistra, mentre quella di destra “sembra un piccione” (e Jacopo della Robbia, accettando certamente un’altra leggenda metropolitana, è sistemato).

Nomi importanti per opere non protette e valorizzate?

Fa pensare il fatto che queste aquile non abbiano alcuna protezione, siano letteralmente “a portata di mano”.

Possibile che esperti come Barbacci, Gnudi, Emiliani, Riccomini (e tanti altri studiosi ed esperti della Sovraintendenza, dell’Università e del Comune) non abbiano mai pensato a qualcosa che proteggesse un’opera di Michelangelo e di Jacopo della Robbia (o come affermano altri di Niccolò dell’Arca)? Insomma, sono nomi importanti, non artisti qualunque.

Possibile che mai si sia sentita la necessità di dare una attribuzione certa ad una presunta opera di Michelangelo? Pensiamo al can can che è sorto qualche anno fa attorno alla attribuzione allo stesso di un Crocifisso ligneo…

La spiegazione è semplice, l’aquila di Bologna non è di Michelangelo

La spiegazione è probabilmente semplice, la più semplice di tutte. Le sculture sono due opere gradevolissime, sono un bell’ornamento per quell’ampia finestra, ma sono opera di un bravo artigiano, destinato a restare senza nome.

Il quale probabilmente, da là dove ora si trova, sorride con benevolenza e, perché no?, con orgoglio per la nobile paternità attribuita a quelle due sculture uscite dalle sue mani un giorno di particolare ispirazione. E sorride insieme ai “colleghi” Michelangelo, Niccolò e Della Robbia della credulità di noi bolognesi.

Le aquile sotto il finestrone a Palazzo d’Accursio a Bologna

Ma come nacque il collegamento tra l’aquila e Michelangelo?

Secondo Franco Bergonzoni tutta la vicenda è molto più lineare e semplice. Il Cardinale Sauli (vice-legato) fece costruire un nuovo appartamento estivo, al piano terra, all’Architetto Alessi. Nel finestrone che dava all’esterno (ancora non c’era la Piazza) l’Alessi mise gli stemmi sia del legato Cardinale Del Monte che del committente vero, Sauli.

Sul fronte del davanzale infatti si vede al centro lo stemma di Del Monte (i tre monti) e ai lati le due aquile (stemma di Sauli) che artigliano un cartiglio con il nome del vice-legato. E le aquile le trovò in un magazzino.

Secondo alcuni facevano precedentemente parte di un monumento a Giulio II che era stato posto sul Palazzo. Monumento che era incentrato su una statua in stucco di Michelangelo; questo potrebbe essere l’anello di congiunzione tra l’artista e una delle due aquile. Il grande scultore poi fece anche una statua in bronzo a Giulio II che venne posta sulla facciata di San Petronio. Nel 1511 ritornarono i Bentivoglio che fecero abbattere ambedue le statue di Giulio II, ma le due aquile, incolpevoli, poterono essere riutilizzate per altro.