Si può raccontare una storia partendo dal materiale costruttivo (nel nostro caso il bronzo) di qualche oggetto? La risposta è sì, soprattutto se, come si dice oggi, il materiale è riciclabile.

Il bronzo è una lega metallica di rame e stagno che ha caratterizzato addirittura un’epoca storica, l’Età del Bronzo appunto, soppiantata poi da quella del ferro. Gli eroi omerici, tanto per fare un esempio, si muovono nell’Età del Bronzo.

La scoperta che i bronzi ad alta percentuale di stagno (fino al 20%) sono particolarmente resistenti fece sì che queste leghe, molto costose, fossero usate per sculture, campane, cannoni e oggetti particolari. Il bronzo di questo tipo, quando l’oggetto non serve più, può essere rifuso e re-impiegato. Oggi diremmo riciclato.

Vi sono due partite di bronzo che hanno avuto un posto particolare nella storia della nostra città, le cui vicende ora racconteremo.

Da campana a statua e poi cannone. Il bronzo di Giovanni Bentivoglio

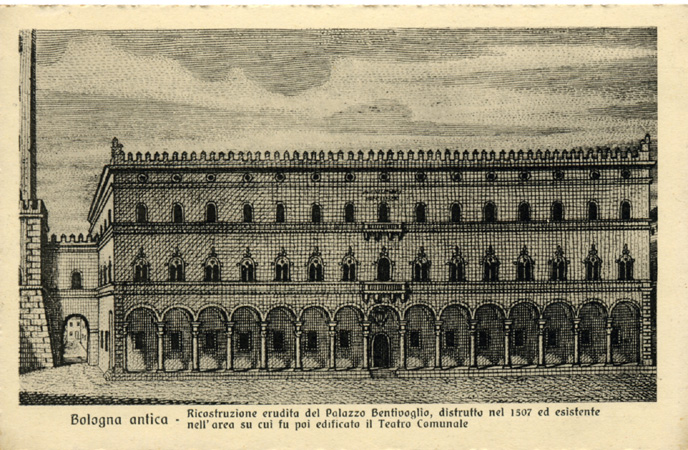

Siamo nel pieno della signoria di Giovanni II Bentivoglio. Il suo palazzo in Strada San Donato è uno dei più belli e sfarzosi d’Italia, ma secondo Giovanni non è completo se non è adornato da una alta torre. Di torri a Bologna non se ne costruivano più da almeno 200 anni, perchè da almeno altrettanto tempo non servivano più.

Palazzo Bentivoglio Bologna

C’è sicuramente la voglia di “grandeur”, ma c’è anche l’avvertenza che una qualche “crepa” si sta creando nel tessuto politico bolognese, fino ad allora compattamente filo-bentivolesco. Una torre dove rifugiarsi in caso di pericolo era quello che avevano nei secoli precedenti i nobili bolognesi, e Giovanni II non è più sicuro di non averne bisogno.

La torre venne costruita ed era alta più di 60 metri, la seconda in città, e serviva anche a reggere una grande campana di bronzo.

Nell’affresco di Francesco Francia al primo piano di Palazzo d’Accursio detto “La Madonna del terremoto”, si vede bene la torre dei Bentivoglio: è quella accanto alla Asinelli col rigonfiamento in cima.

Madonna del terremoto

Il terremoto e il cambio di utilizzo del bronzo

Una scossa di terremoto lesionò la torre che poi venne mozzata. Anche la campana cadde e si lesionò in modo irreparabile. La torre verrà poi distrutta nel ‘guasto’ del 1507 fomentato dai nemici dei Bentivoglio (Marescotti in testa) e definitivamente eliminata a fine settecento. Di lei resta un ricordo in una lapide in Largo Respighi 4.

Il bronzo della campana venne usato da Michelangelo per la fusione di una statua di Giulio II che fu posta sopra la porta centrale di San Petronio. La fonderia fu quella di Zenobi Portigiani, in piazza Galvani, dove verrà fuso anche il Nettuno del Giambologna e la statua di Gregorio XIII del Menganti.

Questo bronzo, a Bologna, non trova pace

Ma questo bronzo non trova pace. Quattro anni dopo, durante un effimero ritorno dei Bentivoglio, la statua di Giulio II viene abbattuta. Ma il bronzo conserva il suo valore e viene venduto ad Alfonso d’Este che ne farà una colubrina, chiamata ironicamente “La Giulia” (o Giuliana). Poi, di quel bronzo senza pace, si perdono le tracce.

Una copia della “Giulia” si può ammirare all’esterno del Castello Estense a Ferrara

Il bronzo del cavaliere disarcionato dai Partigiani

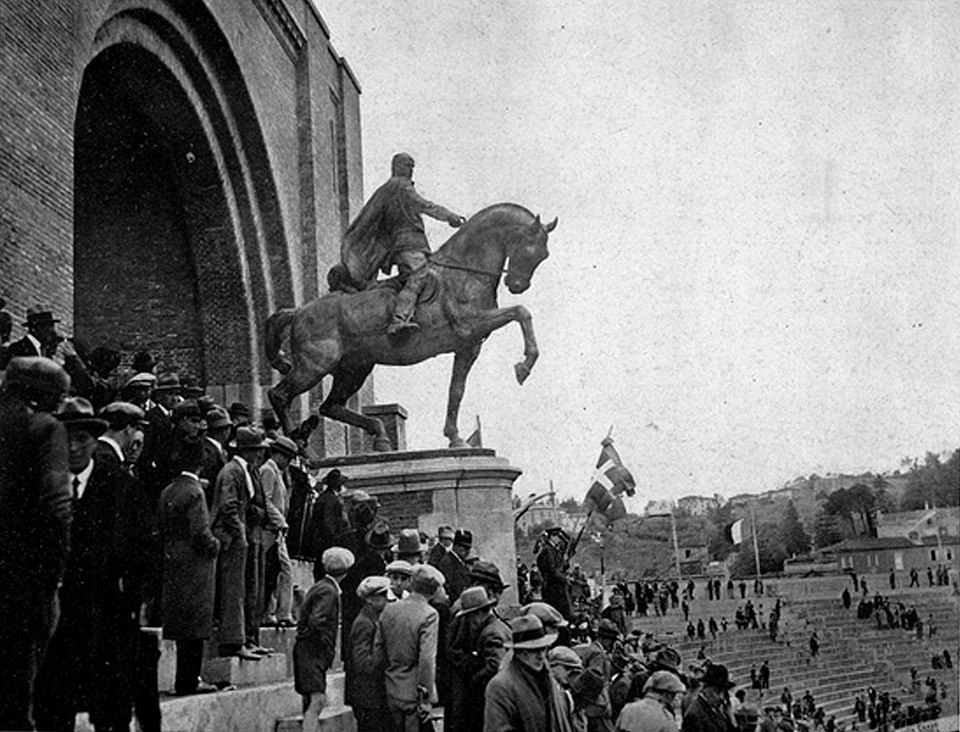

La vicenda del secondo bronzo è contemporanea. Sotto l’arco della Torre di Maratona al Littoriale (allora si chiamava così, oggi è il “Renato Dall’Ara”) c’era una statua equestre in bronzo di Mussolini opera di Giuseppe Graziosi (a detta dei critici d’arte anche di un certo pregio).

Statua equestre Littoriale Bologna

Il bronzo era stato ricavato dalla fusione di cannoni austriaci catturati durante al Prima Guerra Mondiale, e aveva quindi già una sua storia. Il “cavalier” Benito venne disarcionato politicamente a Roma il 25 luglio del 1943 e il giorno dopo si cercò di farlo fisicamente anche a Bologna con la sua statua.

Si cercò di abbatterla con robuste funi trainate da trattore. Ma l’operazione riuscì a metà: la statua non si rovesciò, si spezzò, e il cavallo e le gambe del duce restarono al loro posto. Il corpo e la testa furono trascinati via, la testa sparì e probabilmente fu nascosta e conservata dai nostalgici che fondarono poi il MSI.

Il bronzo del corpo fu requisito dai tedeschi. Il cavallo (con le gambe del duce ) restò al suo posto fino al 1947, obiettivamente c’erano cose più importanti cui pensare, poi venne rimosso e posto in un magazzino comunale.

Una nuova vita per il bronzo con contrappasso dantesco

In seguito quel bronzo servì a Luciano Minguzzi per fondere le due statue (Il Partigiano e La Partigiana). Inizialmente pensate per adornare l’ingresso di una nuova sede della CGIL, furono collocate prima alla Montagnola davanti alla sede della Associazione Partigiana e infine a Porta Lame. Le due statue sono tutt’ora lì, a ricordo del più rilevante episodio di guerra partigiana avvenuto a Bologna, la battaglia di Porta Lame del 7 novembre 1944.

Partigiani di Porta Lame

In ambedue le vicende il bronzo passa da un impiego all’altro in una sorta di contrappasso dantesco. Da simbolo del potere dei Bentivoglio, la campana, a monumento al loro principale nemico, Giulio II, a cannone di uno storico nemico del Papato.

Nel secondo caso da cannone nemico a monumento al fondatore del fascismo a statue che celebrano chi il fascismo lo ha abbattuto.