Il 2 novembre del 1975 si registrò la morte del grandioso Pier Paolo Pasolini, trovato esanime all’Idroscalo di Ostia. Cinquant’anni dopo, quella notte continua a bruciare nella memoria del Paese. Perché con Pasolini non morì soltanto un poeta, ma si mise a tacere una voce che non aveva paura di dire la verità.

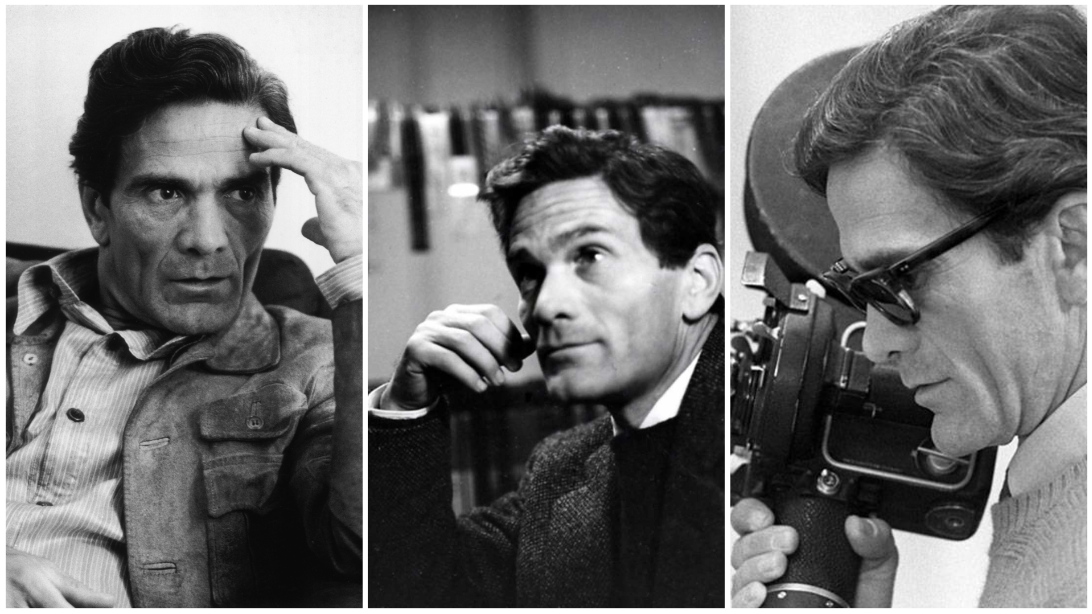

Pier Paolo Pasolini: un autore controcorrente

Pier Paolo Pasolini nacque a Bologna il 5 marzo del 1922 e crebbe tra il Friuli e Roma. Poeta, scrittore, regista e intellettuale tra i più perspicaci del Novecento italiano, si interessò con intensità agli emarginati e alle contraddizioni del suo tempo. Autore di opere famose, come il romanzo “Ragazzi di vita” (1955) e i film “Accattone” (1961) e “Il Vangelo secondo Matteo” (1964), unì impegno civile e ricerca estetica in un linguaggio unico. Critico feroce del consumismo e dell’omologazione culturale, si trovò spesso al centro di polemiche e processi. La notte tra l’1 e il 2 novembre 1975 fu assassinato all’Idroscalo di Ostia in circostanze mai del tutto chiarite. I suoi ideali, però, continuano ancora oggi a interrogare e inquietare l’Italia, per la loro profonda influenza.

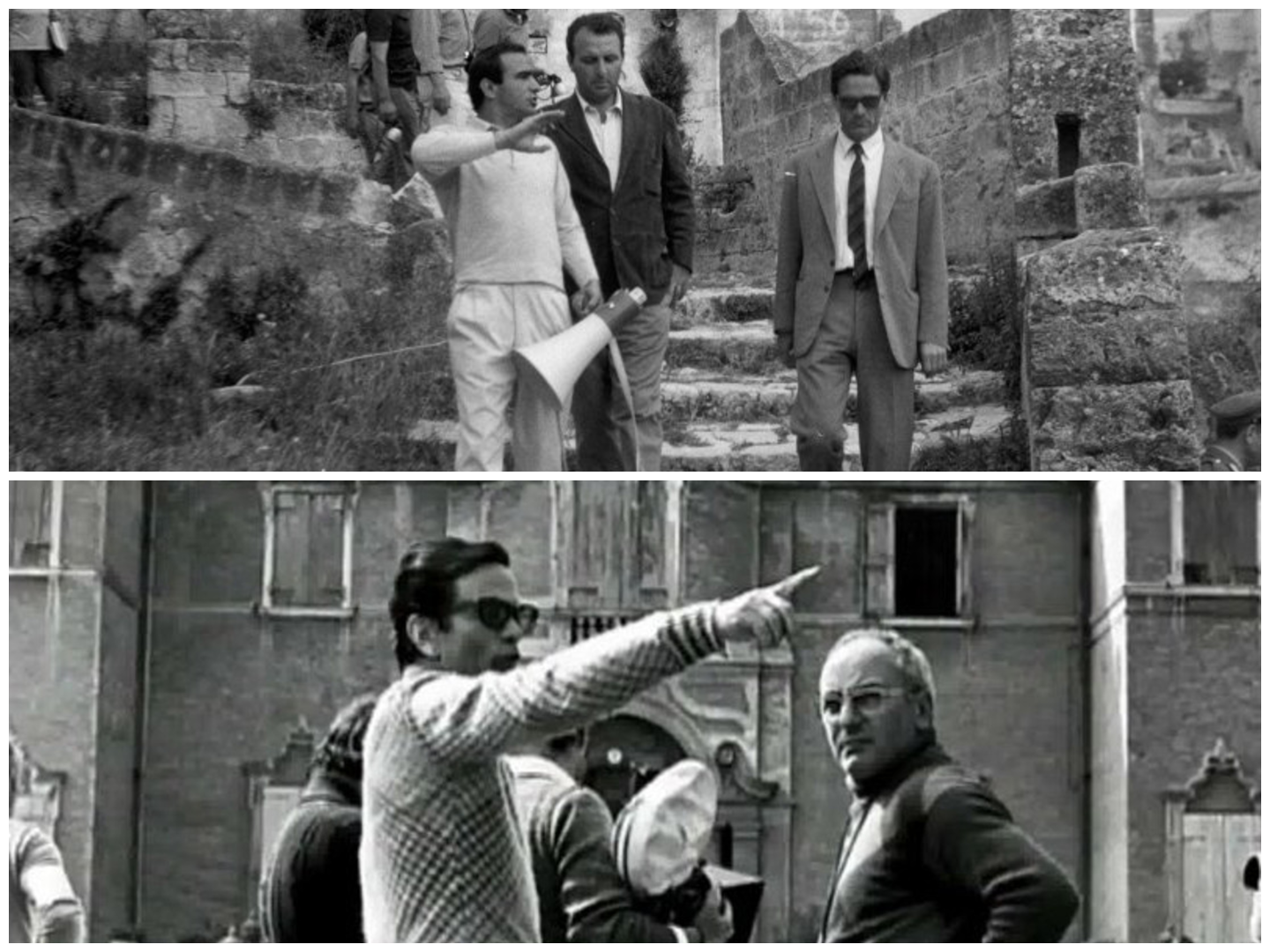

Pier Paolo Pasolini sul set (©Pier Paolo Pasolini)

Gli ideali di Pier Paolo Pasolini

Pasolini ha attraversato la cultura italiana con una lucidità feroce e una sensibilità poetica unica. Gli premeva dare voce agli ultimi, agli emarginati, ai “ragazzi di vita” delle borgate romane. Di fatto, nelle sue opere li rendeva i protagonisti di un’epica popolare e sofferente.

Inoltre, l’intellettuale si distingueva dalle altre figure del suo tempo per i suoi ideali e per il suo pensiero. Marxista eterodosso, profondamente religioso ma non credente in senso dogmatico, Pasolini rifiutava ogni appartenenza rigida e limitante. Denunciava la “mutazione antropologica” dell’Italia del boom economico, convinto che il nuovo potere non fosse più quello delle istituzioni o della Chiesa, ma quello invisibile e pervasivo del consumismo. La sua lotta contro l’omologazione culturale e la perdita dell’autenticità resta ancora oggi un tema d’attualità molto sentito.

Un uomo solo contro tutti

Pasolini era un intellettuale senza protezioni, un uomo che aveva scelto di camminare da solo, pur di non tradire la propria verità. Intuiva e denunciava i meccanismi oscuri del potere e l’omologazione culturale che stava cancellando le coscienze. Condannava il popolo a lui contemporaneo che si stava consegnando al consumo e alla televisione. Per questo disturbava: sapendo si essere una figura scomoda, aveva la consapevolezza del rischio che correva.

L’assassinio di Pier Paolo Pasolini

La notte tra l’1 e il 2 novembre 1975, Pasolini fu brutalmente ucciso e il suo corpo martoriato fu rinvenuto all’alba. Una morte violenta e brutale che la cronaca definì un delitto passionale a seguito di una lite degenerata. Ma già allora, molti capirono che la storia non tornava. L’identificazione del colpevole indicava il diciassettenne Pino Pelosi come l’assassino di Pasolini. Però, nel corso dei decenni le indagini e le testimonianze hanno sollevato molti dubbi. Il giovane accusato dell’omicidio avrebbe ritrattato, raccontando di una trappola realizzata da più colpevoli.

L’ipotesi che si sia trattato di un delitto politico o di un agguato premeditato continua a riemergere ancora oggi, specialmente in seguito all’uscita del suo ultimo film provocatorio “Salò” (1975). Per di più gli scritti inediti promettevano nuove denunce contro il potere. Con l’omicidio a Pasolini fu imposto il silenzio perché non voleva smettere di parlare.

L’eco di una voce scomoda

Pasolini era sì un uomo scomodo, ma necessario. Parlava della nostra società, di quello che stava diventando. Cinquant’anni dopo, il suo volto serio e malinconico continua a scrutarci. Le sue parole sembrano scritte ieri, perché sono adatte al nostro tempo disilluso e distratto.

Dunque, Pasolini non è soltanto un poeta assassinato, ma il testimone di un’Italia che aveva ancora il coraggio di scandalizzarsi, di interrogarsi e di provare a capirsi. Magari per questo motivo, quella notte d’autunno del 1975 è tuttora una ferita che sanguina per il nostro paese. Ogni volta che un pensiero libero viene zittito, ogni volta che la verità spaventa, l’eco del grandioso autore vigila su di noi. E noi, oggi, lo vogliamo ascoltare.

Fonte: Corriere della Sera