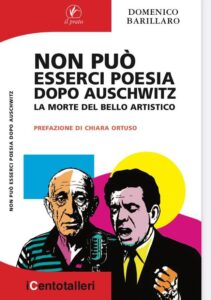

Originario della Calabria e da cinque anni a Bologna come studente fuorisede, Domenico Barillaro è una voce emergente nel panorama poetico italiano. Le sue due recenti pubblicazioni mostrano un giovane autore che intreccia la propria condizione esistenziale (fuori sede, al Nord e lontano dalle radici) con temi di grande profondità filosofica e storica. Si tratta della raccolta poetica “Dissonanze – Una fenomenologia dell’uomo” (Bertoni Editore, 2025) e il saggio filosofico “Non può esistere poesia dopo Auschwitz. La morte del bello artistico” (Il prato edizioni, 2025). Barillaro presenterà la seconda opera mercoledì 19 novembre alle ore 17.30 presso la Galleria Lux in Art (Via Zamboni, 9).

Giovane studente fuorisede a Bologna

Domenico Barillaro nasce a Locri (in provincia di Reggio Calabria) il 3 luglio 2002. Ottiene nel 2025 la laurea in Filosofia presso l’Alma Mater Studiorum di Bologna, dove ancora oggi si cimenta nello studio delle scienze filosofiche. Tra le sue pubblicazioni: “Tutti tranne Calliope” (De Nigris Editore, 2023), “Personae” (Leonida Edizioni, 2024) e “Non può esistere poesia dopo Auschwitz”.

La condizione di studente fuorisede – lontano dalla terra d’origine, immerso in un contesto universitario e diverso da quello familiare – diventa parte integrante della sua poetica. Infatti, molto potente nelle sue poesie è la tensione fra radici e orizzonti, fra identità e metamorfosi, fra stabilità e movimento. Nelle sue raccolte si può percepire un’eco di questa «condizione dello spostamento», dell’ambiente accademico/investigativo e della distanza geografica (e affettiva) dalla Calabria, che tuttavia resta come base emotiva e simbolica.

Dopo cinque anni a Bologna, com’è per lei, essendo uno studente fuorisede, cercare di ottenere attenzione? Questa città dà molte opportunità in merito?

«Bologna è una città universitaria per eccellenza, mi ha ospitato benissimo. Per quanto riguarda il fatto che io sono quasi dovuto emigrare dalla mia terra, rispondo con uno dei versi a me molto cari: ovvero «ciao amore ciao» di Luigi Tenco. Alla fine, sono solo un ragazzo che saluta i propri cari per realizzarsi».

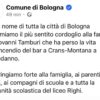

Non può esserci poesia dopo Auschwitz (©Non può esserci poesia dopo Auschwitz)

“Non può esistere poesia dopo Auschwitz. La morte del bello artistico”

“Non può esistere poesia dopo Auschwitz” è un saggio filosofico che si rifà all’aforisma del filosofo Theodor W. Adorno: «Dopo Auschwitz non è più possibile fare poesia». Barillaro sviluppa i temi della tragedia della Shoah, dell’atrocità storica e della fine del “bello” come categoria estetica incontaminata. Dunque, tenta di esplorare la possibilità (o l’impossibilità) della poesia oggi. Alle domande postosi nella sinossi del saggio («Come leggere oggi una poesia? Con che occhi guardare un’opera d’arte? Come brandire ancora la penna?»), risponde:

«Non sono giunto a una conclusione definitiva. Adorno dice che quello che ci portiamo a casa, dopo aver visto un’opera d’arte, deve essere il nulla. Per lui il contenuto estetico deve essere un fuoco d’artificio. Il sacro va a perdersi e sicuramente non è una cosa che si compra: è importante che rimanga. Oggi l’arte deve fuggire dalla presa concettuale, deve essere pura intuizione».

Riferimenti a molti intellettuali del Novecento: Pier Paolo Pasolini e Theodor Adorno

Tra gli intellettuali citati nella sua opera, è presente anche Pier Paolo Pasolini… Qual è il suo pensiero in merito?

«Pasolini è uno degli intellettuali italiani più importanti del Novecento: è luce e carne viva, riesce a scongelare le dogmaticità dell’industria culturale. Penso che le cose che ha compreso Pasolini, forse nessuno all’epoca in Italia le comprendeva: lui ha capito l’andamento sociale. Lascio uno dei versi più belli che Pasolini abbia scritto: «ma che serve la luce?». Che serve essere illuminati dalla storia se la storia è questa? La nostra storia è finita».

In merito a questo scrive «sono opere d’arte solo quelle che non lo sono più» e «dopo Auschwitz è tutto a posto perché niente lo è davvero»?

«Si, è una provocazione ripresa da Adorno che in “Minima Moralia” scrive «i libri veri sono solamente quelli che non lo sono più». L’arte ormai è illusione. Dio è apparenza nel mondo d’oggi, ma l’apparenza oggi è più che necessaria. Come dice il pittore Lucio Fontana, l’arte è diventata solo filosofia».

Dissonanze (©Dissonanze)

“Dissonanze – Una fenomenologia dell’uomo”

“Dissonanze” propone un itinerario poetico e filosofico dentro le “crepe dell’esistenza contemporanea”. Barillaro indaga la perdita della meraviglia, la crisi dell’essere nell’età della tecnica, e oppone al nichilismo un pensiero critico e una sensibilità poetica. Tratta temi come l’amore, la morte, la resistenza umana come ultimi baluardi di autenticità.

«“Dissonanze” sono le lacerazioni della vita, ci spaventano perché parlano di noi. È una raccolta poetica che racconta la feritoria umana e l’eterna sofferenza della condizione umana. Non è solo un titolo, ma è la condizione dell’uomo: l’uomo vuole sempre di più nascondere l’orrore dopo la tragedia di Auschwitz».

Quali sono i temi principali di queste poesie?

«La morte, Dio, la luce, lo Spirito, la tematica del fiore, il dolore senza risoluzione (è una poesia negativamente dialettica). Credo che viviamo in un’epoca totalmente negativa, senza che questo male sia necessario. Ma il male non si dissolve nella totalità».

Si riferisce a una «civiltà dei falsi sorrisi» … trova negatività nei confronti dell’essere umano o è più il rapporto odierno tra gli umani ad essere falso e meschino?

«Senza scomodare Rousseau, credo che l’uomo sia la specie più inutile che popola l’intera galassia. Tutto è sempre a vantaggio del bene nell’universo. L’uomo serve a poco, è una particella minuscola. Come scrive Gunther Anders in “L’uomo è antiquato”: «la tecnica oggi ha superato l’anima». Oggi non ci rendiamo conto dei terribili scenari. L’uomo è l’unico essere che per abitare in questo universo ha bisogno della tecnica. Ma la tecnica si è tramutata in psicotecnica: la tecnica ha un rapporto negativo all’esistenza. L’uomo deve semplicemente permettere il suo viversi, dando importanza al concetto di esistenza».

Fuorisede: una condizione che diventa elemento formativo per un giovane scrittore

In Domenico Barillaro la condizione di studente fuorisede diventa un elemento formativo per la sua opera. Infatti, la distanza dalla terra d’origine, l’incontro con la città e l’osmosi fra culture trovano spazio nella sua scrittura poetica. Ciò si traduce in immagini di viaggio, di marginalità, di sradicamento, ma anche in ricerca di radicamento nuovo, a Bologna, nella parola scritta.

“Dissonanze” e “Non può esserci poesia dopo Auschwitz”, scritte contemporaneamente, non sono opere facili, poiché non si limitano al quotidiano leggero. Trattano, infatti, temi robusti attraverso un linguaggio “denso e visionario”. Dunque, la giovane età del poeta e la condizione di studente fuorisede mostrano come la generazione più giovane dei poeti italiani sia fatta anche da chi riflette sulla grande storia, sulla forma poetica e sulla condizione umana.